タグ:特集

-

感動を届けるビジネスを創る LIVeNT 2024の歩き方

7月3日から3日間、東京ビッグサイトで開催 ※第16回 マーケティングWeek 夏も同会期で実施

「感動を届ける、ビジネスを創る」というテーマでBtoB…

-

商談前の"相談"、出展社からの"声かけ"実装しなめらかに

< 訂正とお詫び>

前号(2022 年6月30 日発行、84 号)特集内4ページの合同会社DMM.com 古波鮫さんへのインタビュー記事の冒頭導入部…

-

月刊イベントマーケティングNo.69(2021年3月31日発行)特集企画のご案内

特集: 没入する映像 集中する映像 〜参加と視聴〜

69号 映像特集企画書

テーマ:プロのルール、有識者の視点

なぜ、いま没入…

-

月刊イベントマーケティングNo.68(2021年2月28日発行)特集企画のご案内

特集: オンラインイベントのUX

68号オンラインイベントのUX企画書

テーマ:参加感とスポンサーシップの作りかた

オンラインイベ…

-

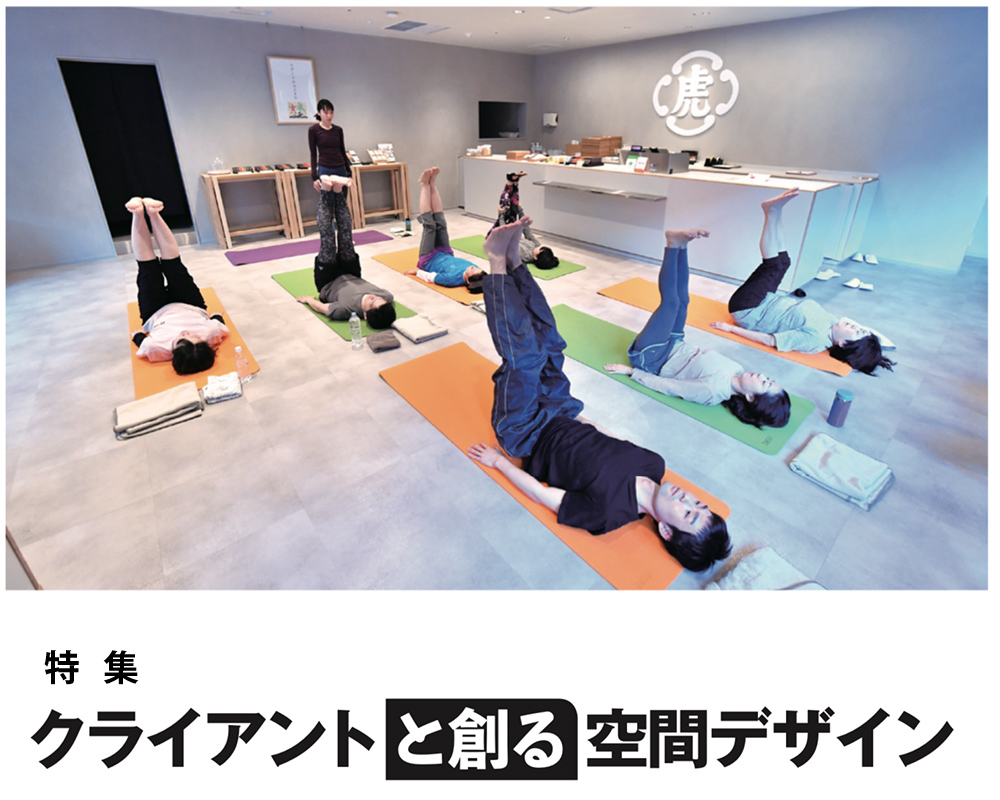

空間をデザインするうえで手がかりとなるコミュニケーションシーンでは、どんな言葉や手法を使っているのか。現地に赴き聴いた2つの事例インタビューと、プランナーにヒアリングしたケースを紹介する (さらに…)…