カテゴリー:特集個別ページ

-

特集:リアル戦略の空間デザインとアプローチ

コミュニケーションが 生まれる空間

池田 和宏さん 東京企画装飾株式会社 TEProS デジタルプロモーショングループ

展示会ブース 東京企画装飾(自社ブース)

S…

-

特集:リアル戦略の空間デザインとアプローチ

多くの人に 体験してもらう

駒井 明日香さん サクラインターナショナル株式会社

展示会ブース ソフトバンク株式会社

SEMICON JAPAN 2021

解決した…

-

特集:リアル戦略の空間デザインとアプローチ

空間に時間の概念をプラス

長崎 英樹さん シンユニティグループ 株式会社タケナカ 専務取締役

地域プロモーション - 神戸ウォーターフロント アートプロジェクト

1…

-

特集:リアル戦略の空間デザインとアプローチ

共創型展示会×大型展示会=成果++

竹村 尚久さん SUPER PENGUIN 株式会社 代表取締役

未来のイベントの在り方を様々な視点から模索し、トライしていく有志…

-

特集:リアル戦略の空間デザインとアプローチ

リアル戦略の空間デザインとアプローチ

「顧客創造」するマーケティングの場は、DXの浸透で届く範囲も、手法も選択肢が増え、細分化・多様化している。オンラインでもできるよう…

-

特集:リアルとオンラインで活きる イベントの映像

テレプレゼンスロボット×展示会/国際会議 遠隔地から見せる、参加できる

temi

映像センター イベント映像事業部が今年新たに導入したのは、遠隔地からの映像を届…

-

特集:リアルとオンラインで活きる イベントの映像

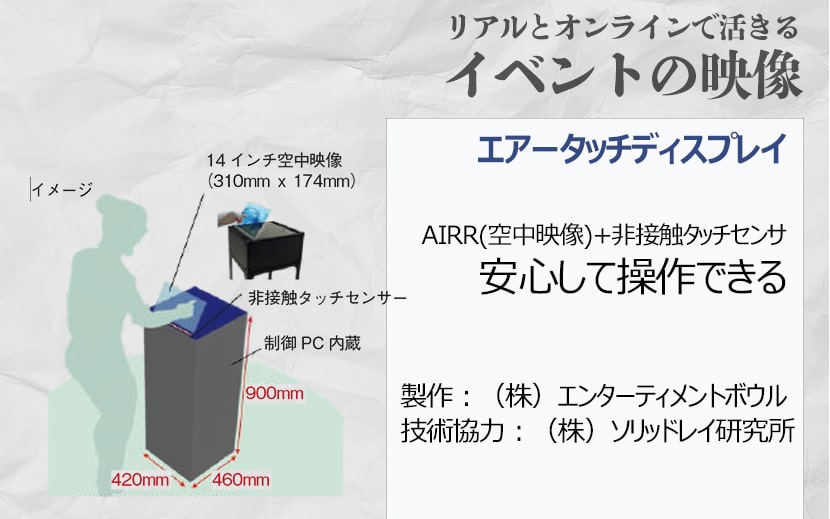

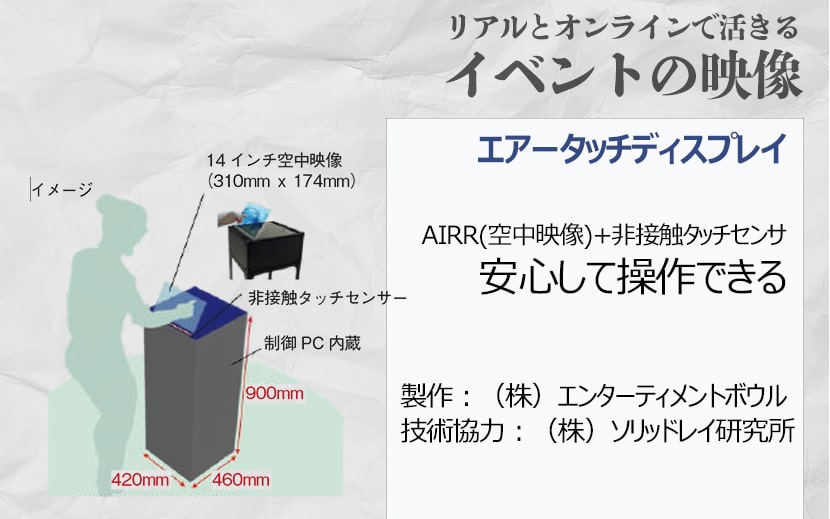

AIRR(空中映像)+非接触タッチセンサ 安心して操作ができる

エアータッチディスプレイ

「エアータッチディスプレイ」(製作:(株)エンターテイメントボウル、…

-

特集:リアルとオンラインで活きる イベントの映像

映像機器 小型軽量化で使い勝手良いRGBプロジェクター

ウシオライティング(株) クリスティ営業部 代表取締役社長 根岸 健次郎さん

ドバイ万博の公式プロジェク…

-

特集:リアルとオンラインで活きる イベントの映像

学会 x オンライン 学会に対応する独自システムを開発

ヒビノメディアテクニカル(株) 代表取締役社長 中島 義人さん

学会や国際会議、展示会の映像機器のレンタ…

-

特集:リアルとオンラインで活きる イベントの映像

映像機器 x 中継車 x スタジオ 多様なイベント形態から最適な選択を

西尾レントオール(株)レントオール事業部 ビジュアル営業所 所長 石田 裕さん

イベント…

PAGE NAVI

- «

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- …

- 18

- »